2025年安全走行講習会実施の趣旨

- 日本山岳耐久レース全コース(71.5km)を、迷わず、安全に、自然と他者に敬意を払い、かつ楽しく完走できる知識と技術を習得してもらうと共に、トレイルランニングの普及と安全登山の徹底及び自然保護マナーを啓発していく指導者の養成を目指す。

- 走力向上だけのための講習ではなく、安全走行講習会の趣旨を具現化するため、

- 昼夜を問わず安全にコースを走行できる技術と知識(夜間走行、食糧計画、体力、走法等)

- 緊急時の対応(セルフレスキュー、救護、搬送、ビバーク等)

- 山の基礎知識(マナー、気象、用語、地図読み、地理、歴史等) を習得してもらう。

- 日本山岳耐久レースの選手マーシャルとしての育成

日程と内容の概略

| 日程 | 場所 | テーマ/内容 |

|---|---|---|

|

第1回 4月13日(日) |

五日市交流センター |

山の基礎知識、登山計画、山岳におけるリスク、山岳事故、気象、競技規則と審判、選手マーシャル、特別講師 三浦裕一氏による完走対策 |

|

第2回 5月18日(日) |

五日市交流センター |

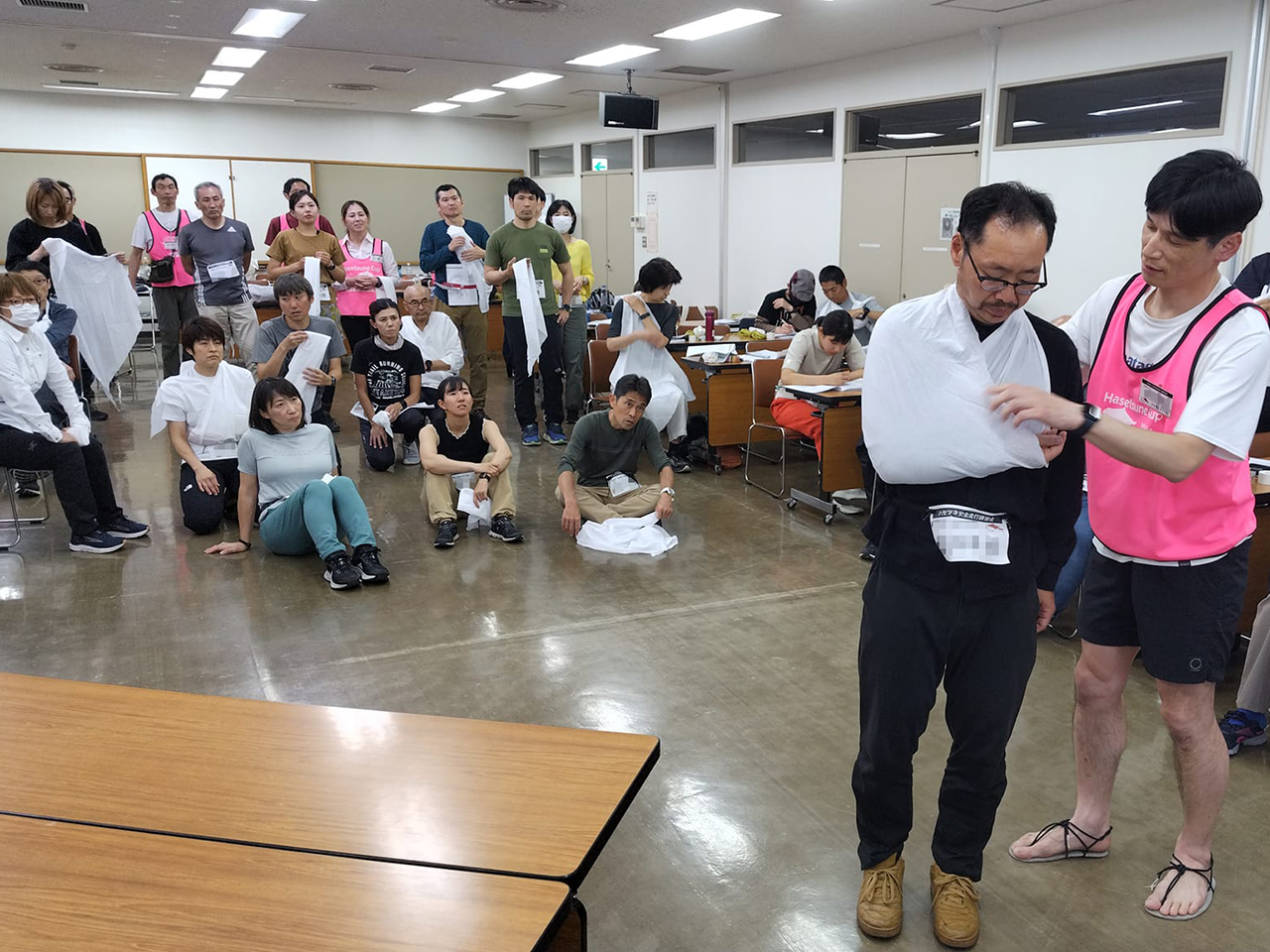

セルフレスキュー、読図基礎 セルフレスキュー、ロープワーク、テーピング、三角巾、搬送法、読図基礎、特別講師 坂本元太氏による野外救命講習 |

|

第3回 6月15日(日) |

武蔵五日市 および 奥多摩山域 |

読図実践 (公社)日本オリエンテーリング協会認定ナヴィゲーション・インストラクターによる読図実践 |

|

第4回 7月6日(日) |

武蔵五日市 および 奥多摩山域 |

安全走行テクニック 特別講師 三浦裕一氏、北島良子氏による安全走行のためのテクニック |

|

第5回 8月2日(土) |

武蔵五日市 および 奥多摩山域 |

コース実走(グループ) 登山計画、読図、ナイトラン、グループ走行、ビバーク |

|

第6回 9月13日(土) |

武蔵五日市 および 奥多摩山域 |

コース実走(単独)検定試験 修了式 登山計画、読図、ナイトラン、ビバーク、特別講師 須﨑直洋氏による山岳信仰講話 |

注:講習内容・講師は変更になる可能性があります。

応募要項

募集人数 : 35名

参加資格 :

- 安全走行講習会実施の趣旨を理解し、学ぶ意欲のある方。

- 全6回全ての講習に参加できる方。

-

普通救命講習又は赤十字救急法基礎講習の有効な資格(受講日から3年以内)を有している方。失効、未受講の場合は5月末までに取得できる方。なお未保有の方は、6月上旬(日程調整中)渋谷消防署にて普通救命講習受講可能。

※救命講習実施機関により、有効期限が延長されている場合がございます。この場合、延長された有効期限内の資格を有していれば構いません。

参考:東京消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kyuu-adv/life01-1.htm

- 自身に関わる地域や団体等においてトレイランニング初心者を対象に、専門的な知識を活かし、安全走行の指導にあたりたい方。

- ZOOM、Facebookグループを利用した情報共有やオンライン講習をおこなうことがありますので、PCやスマホを使ったネットワークへの接続環境がご用意できる方。

選考方法 : 書類選考(応募動機・抱負等を考慮)

参加費用 : 33,000円(税/保険含む)

※現地までの交通費、教材等の実費は参加者のご負担となります。

※受講に必要な中型バックパック、ツェルト、ストック等登山装備をお持ちでない場合は別途必要になります。

※第6回講習でGPS端末IBUKIを使用しますので、お持ちでない方はレンタル費用実費(2,000円)が別途必要となります。

全6回の講習を全て終了し、検定試験に合格した方に、第33回日本山岳耐久レースハセツネCupのエントリー権を付与します。但し選手マーシャルとして参加し完走することが義務(エントリー費は別途必要)。

・エントリー費は別途必要になります。

・選手マーシャル出走には必携装備品(ファーストエイドキット等)があります。

・万が一大会が中止になった場合、エントリー権は翌年に持ち越せません。

申込方法

後記「申込規約」「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、こちらの2025年安全走行講習会応募フォーム

(Googleフォーム)よりお申し込みください。

お申し込み受付は終了いたしました。

ご応募ありがとうございました。

申込期間 : 2月10日(月) 〜 3月9日(日)

※先着順申込みではありません。

合否発表 : 書類選考の上、3月20日(木)頃までにご登録のメールアドレスに合否連絡

※参加費用は合格の通知後お支払いいただきます。

主催・主管等

| 主催者 | 一般財団法人 日本山岳スポーツ協会 代表理事 原 誠一郎 |

|---|---|

| 指導責任者 |

一般財団法人 日本山岳スポーツ協会 安全走行講習会実行委員長 小島 健二 |

| 特別講師 |

三浦 裕一氏(第26回ハセツネCup男子総合優勝、第30回ハセツネCupダブル完走) 北島 良子氏(第23回ハセツネCup女子総合優勝、2005年世界陸上女子マラソン日本代表) 坂本 元太氏(登山ガイド・マウンテンレスポンダー・諏訪地区遭対協救助隊員) 須﨑 直洋氏(武蔵御岳神社禰宜・宿坊「嶺雲荘」主) |

| 事務局 |

一般財団法人 日本山岳スポーツ協会 日本山岳耐久レース実行委員会事務局 FAX : 03-6380-2934 MAIL : jimukyoku@hasetsune.jp |

※特別講師は変更になる可能性があります。

申込規約

- 地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による講習会の縮小・中止についてはその都度実行委員会が判断し、決定します。

- 受講生は、講習会中に実行委員会より講習参加に支障があると判断された場合、実行委員会の参加中止の指示に直ちに従うものとします。また、その他、実行委員会の安全管理・講習会運営上の指示に従うものとします。

- 受講生は、講習会において、営利、宗教、政治等を目的とした活動、その他講習会の趣旨に反する活動を行ってはなりません。また、これに違背した場合、参加中止の指示を受けても異議を述べることはできません。

- 受講生は、講習会中に傷病が発生した場合、スタッフによる応急手当てを受けることに異議を述べず、またその方法、経過等について、実行委員会及び当該スタッフの責任を一切問わないものとします。

- 講習会中の事故、紛失、疾病等に関し、実行委員会は一切の責任を追わず、受講生は実行委員会に対し損害賠償等の請求を行わないものとします。

- 講習会中の事故、傷病等に対する実行委員会側からの補償は、実行委員会が加入した保険の範囲以内に限定されます。

- 受講生は、講習会の映像・写真・記事・記録等(において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人情報)が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・SNS・パンフレット等に報道・掲載・利用されることを承諾するものとします。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

- 申込者の個人情報の取り扱いは、別途記載する実行委員会の規約に則ります。

- 上記申込規約の他、主催者及び実行委員会が別途定める規約(本ページ記載内容を含みます。)に則ります。

個人情報の取り扱いについて

- 主催者及び実行委員会は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。

- 応募フォームからお送りいただく個人情報は、合否通知、参加案内及び受付等講習会運営業務並びに次項に掲げる目的に利用いたします。

- 参加決定者には、登山計画(警察署提出)、保険加入及び事故発生時等の緊急連絡のために、住所、生年月日、緊急連絡先等の所要の個人情報をご提供いただきます。

実行委員長あいさつ・修了生の体験記

安全走行講習会 実行委員長 小島 健二

(一般財団法人日本山岳スポーツ協会 理事)

2024年度 安全走行講習会・体験記

17期修了生 奥田浩也

走力・山力は勿論のこと、お人柄も含めて尊敬できる先輩方にご指導・見守っていただいたこの6か月間は、同期の方々にも恵まれ、私にとってこの上ない貴重な経験となりました。

山において、自分も他人も守れる強さを身に着けたい、と思って門を叩いた安走会(=安全走行講習会)。きっかけは、身近なトレラン仲間がトレラン中に転倒し全治数か月にもなる大きなケガをされたことでした。決して他人事ではなく、大好きなトレランとこれからも向き合っていくためには、日常でのケガと異なり、山において自力で対処できる方法をしっかり学ぶ必要があると考え、インターネットで学べる場を検索したところ、トレラン技術、安全登山や自然保護マナーなどを網羅的に学ぶことができる安走会の存在を知りました。応募にあたっては、自分の正直な想いを書いて申し込んだので、安走会の合格通知を受け取ったときは、とても嬉しかったです。

モチベーション高くスタートできた安走会でしたが、安走会第1回が終わった直後、4月に出場したFUJI100マイルで膝に激痛が走り、人生初のDNF(途中リタイヤ)。スポーツ整形外科の診断では、先天性の膝蓋骨分裂、とのことで、もう治ることはないと言われました。ただ、リハビリで痛みを緩和できる可能性はあるとのことだったので、5月と6月の2か月間は走行距離をゼロにして、ひたすらリハビリだけを続ける暗い日々となりました。この2か月間は想像以上に辛く、申し込んでいたレースにも出場できず、失意のどん底に落とされていました。一時は「この先一生山に入れへんかもしれんのに、やっても意味ないし、安走会もうやめようかな・・・」と思うほどモチベーションも低下していましたが、温かい先輩方や同期の皆様に支えていただき、もう少し続けてみようという気持ちが湧いてきました。

7月に入り、膝の調子が戻ってきて少しずつ山を走れるようになったところで迎えた8月のグループ走は、とても楽しかったです。同じグループのメンバーと共に、キツい道中も色々な話をして気を紛らわせながら、力を合わせて無事に目的地まで辿り着くことができました。そして、いよいよ迎えた9月の最終検定。筆記試験、ロープワークやテーピング、救命措置、地図読み単独走、どれも難しい課題ばかりでしたが、先輩方や同期の皆様の支えのおかげで、何とか無事修了することができました。安走会終了後も、同期の皆様や先輩方とは様々なレースでお会いし、スタート前に激励しあうことができて、いつも1人でレースに参加していた私としてはとても心強いです。

登山も、ハセツネも、フルマラソンもやったことのない、ましてや100マイラーでもない私が、「ツエルト?何ですかそれは?」から始まり、この半年間で山の学びの入口まで何とか辿り着けたのは、多くのスタッフの皆様のご尽力あってのことであり、心より感謝申し上げます。

これからもこの貴重な経験を生かして、山や安全走行に関する学びを深めていくと共に、選手マーシャル活動や周囲の山仲間への知識の普及を行うことで安走会関係者の皆様、そして、自然に恩返しをしていければと思います。

最後に、安走会に興味を持ってくださっている皆様、約半年に渡る全6回の講習を全て受講し、最終検定に合格することは、家族や仕事などとの調整も含め、簡単なことではないかもしれません。しかし、トレイルランニングの走力向上だけでなく、安全走行技術の習得をも目指す方にとって、安走会修了後の山ライフはより輝いたものとなることは間違いないと思います。少しでもご興味のある方は是非ご応募ください。

17期修了生 齊藤圭以